「モチーフ・ディベロプメント」については、以前に書いたつもりでいたので、最近はずっと触れていませんでした。

ところが先日、生徒さんに言われて思い出したのですが……書いたのはまさかの2011年、しかもアメブロ(笑)。

そりゃあ、今の教室サイトで検索しても出てこないわけですよね。

ですので、このサイトで見ることのできるように、改めて取り上げたいと思います。

このサイトでは、レッスンの復習や自己学習にも活用できるように記事を載せているので、「こんな内容があると助かる!」はもちろんのこと「この内容はあっても良いはずなのに、検索しても出てこない!」というご指摘があれば、ぜひ教えてください。

モチーフ・ディベロプメント(motif development)とは?

まずは書籍からの説明を引用させてもらいます。

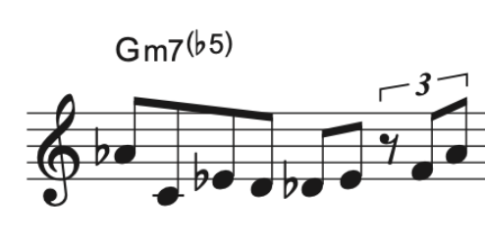

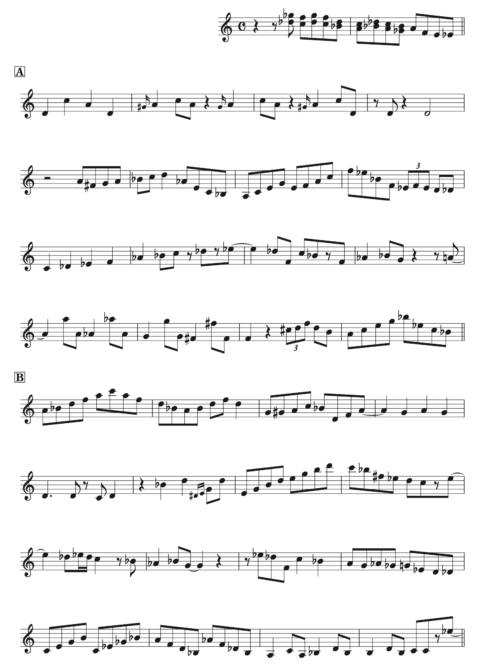

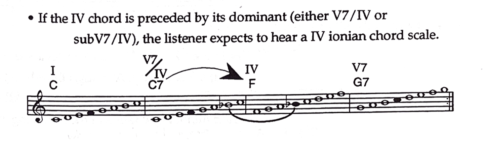

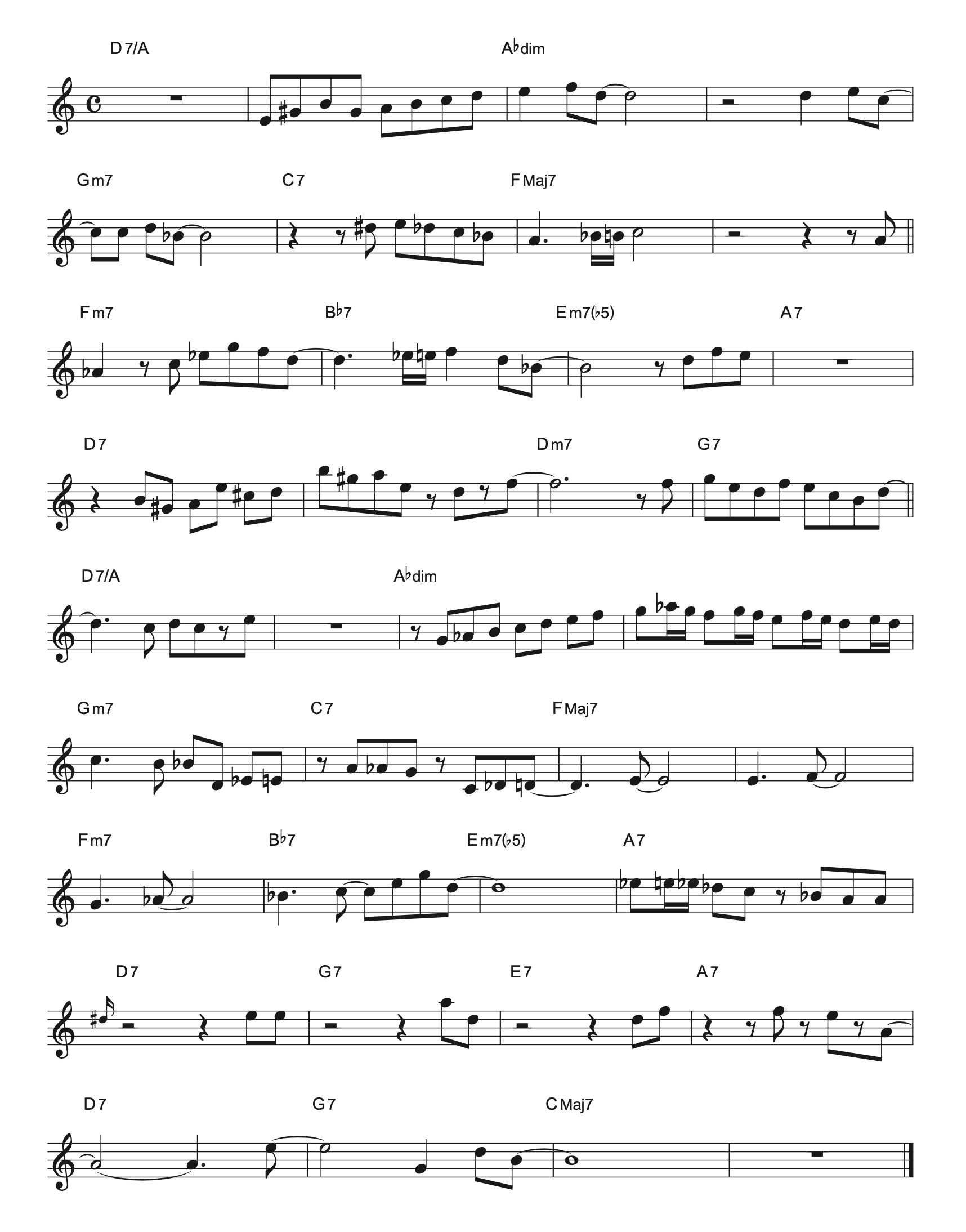

Motif Development – Occurs when at least one musical element of a motif is the same as (or very similar to) that of a previous motif, establishing continuity, while the other musical elements change to create something new for the sake of interest. For a motif development to be successful or effective, that which is the same between the 2 ideas and that which is different must be obvious to the ear.

モチーフの展開 — モチーフの展開とは、あるモチーフの少なくとも一つの音楽的要素が前のモチーフと同一または類似しており、音楽に連続性を与える一方で、他の要素が変化し、新たな魅力や多様性を生み出すことを指します。展開が効果的であるためには、二つのアイデアの「共通点」と「相違点」が聴き手にとって明確に感じ取れることが重要です。

How to improvise / Hal Crook p.86から引用

モチーフ・ディベロプメント vs スルー・コンポーズド

モチーフ・ディベロプメント(motif development)は、アドリブをするうえで本当に大切な考え方の一つです。

モチーフ・ディベロプメントを簡単に言うと、一つの短いフレーズ(=モチーフ)をもとに、それを繰り返したり、ちょっと変化を加えたりしながら展開させていく方法です(モチーフの中で繰り返すものはリズムだったり、使う音だったり、様々です)。

それによって、演奏全体に統一感が出たり、物語性が生まれたりします。

逆に、毎回まったく違うフレーズをつなげていく方法もあり、それは「スルー・コンポーズド(through-composed)」と呼ばれています。

自分なりの説明だと

私はこんな感じで説明することが多いです:

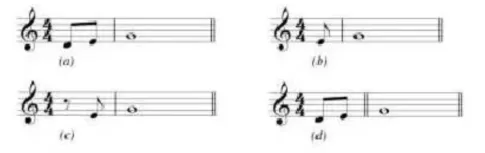

「A」というフレーズを弾いたあと、まったく別の「B」「C」「D」と続けていく

→ スルー・コンポーズド

「A」をベースにして、「A’(ちょっと変えたもの)」「A”」「A”’」と発展させていく

→ モチーフ・ディベロプメント

これが感覚的にも分かりやすいかなと思ってます。

具体例は今後取り上げます。今回は用語の説明まで。

アドリブで使えると

こういった考え方が身についてくると、アドリブを「なんとなく弾く」から「意図して構築する」へと意識が変わっていきます。

とはいえ!

このモチーフ・ディベロプメントはやってみると実はかなり難しいです。「フレーズを覚えて弾きましょう」の方が簡単だと思います。

習得にはステップがありますし、そのステップも人それぞれ。

僕のおすすめはやはり、拙著でも書いているように、まずはスケールを使って自由に音を出してみること。そこから音を楽しむ感覚を育てて、そのなかで少しずつ「意図的にコントロールできること」を増やしていく、というアプローチです。

自由に遊びながら、自然と構成力も身につけていく――そんな学び方が、理想的なのではと思っています。

こんにちは!杉山です。

木曜日のライブにお越しくださった皆様、ありがとうございました!!

おかげさまで本当に楽しい時間を過ごすことができました。特に後半はテンションが上がってしまいました(笑)。

「講師も、奏者も」となると、二兎を追う者は…なんて言われそうですが、私にとってはどちらも同じ方向に向かう道だと感じています。

これからも皆さんと一緒に、楽しみながら成長していけたら嬉しいです!

さて、ライブ&セッション2025が近づいてきました。

出演者の皆様には別途メールをお送りさせていただきましたので、万が一届いていない方がいらっしゃいましたらお知らせください。

よろしくお願いいたします!

それから今回出演されない生徒様(お休み中の方含め)でも、もし見学に来たい方がいらっしゃったらご連絡ください。

出演者のご招待枠が優先となるため、現時点で確約はできかねますが、今年は入れ替え制にしますので、どこかのセットをご見学いただけるかと思います。

ジャズライブを楽しむのはもちろん、良い刺激になるのではないかと思います!

最近、メールの配信頻度が減ってしまったので、しばらくは”質より量”作戦でお送りしたいと思います。